こんにちは、M2 の坂元です。今回は最近普及してきている「eスポーツ」の現状について紹介したいと思います。

そもそもeスポーツとは

「eスポーツ(esports)」とは、「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称です。https://jesu.or.jp/contents/about_esports/ より引用

代表的なeスポーツのジャンルには次のようなものがあります。まず、味方と協力しながら敵チームの本拠地を破壊して勝利を目指す「マルチプレイヤー・オンライン・バトル・アリーナ(MOBA)」、兵士たちを指揮して敵と戦う「リアル・タイム・ストラテジー(RTS)」、銃などの発射物を使って敵を倒す「シューターゲーム」、カードを集めてデッキを構築し戦う「デジタルカードゲーム」、キャラクターを操作して技を繰り出し相手を倒す「格闘ゲーム」、サッカーや野球などトラディショナルスポーツを題材にした「スポーツゲーム」、制限時間などがある中でパズルを解いていく「パズルゲーム」などです。

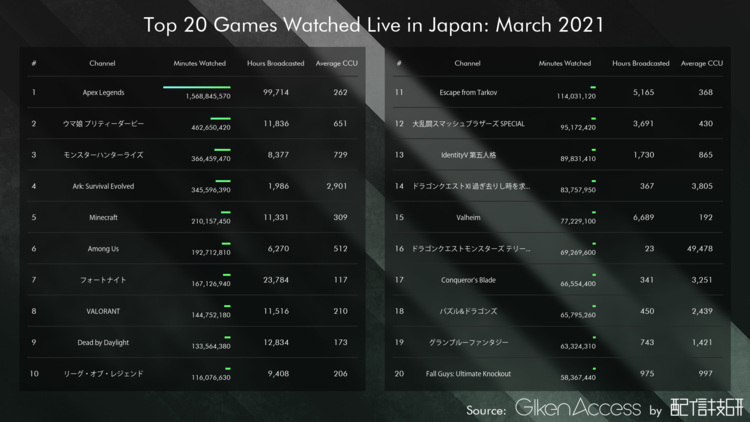

ちなみに、配信技研が発表している日本のゲームカテゴリでのライブ配信視聴ランキング(2021年3月)は以下のようになっています。

1,7,8,11位にシューターゲーム、10位にMOBA、12位に格闘ゲーム、19位にパズルゲームがランクインしていて、国内においてeスポーツの視聴が人気であることが伺えます。

世界的に盛り上がるeスポーツ

現在、eスポーツは世界的な盛り上がりを見せています。

ビジネス面で見ると、Google傘下のYouTubeがActivision Blizzardのeスポーツリーグの独占ライブ実況権を3年間1億6000万ドル(約176億円)で獲得するなど,トラディショナルスポーツに匹敵する放映権を獲得しています。

また、サッカーワールドカップのトロフィーケースを手掛けるルイ・ヴィトンが、「League of Legends WorldChampionship」のトロフィー・ケースを製作したり、ホテルチェーンのヒルトンも1泊4万円で宿泊し、eスポーツを楽しめる本格的なゲーミングルームをパナマで提供したりしていて、世界的に有名なブランド企業からも注目を集めています。>

さらに、eスポーツアスリートの学生に対して、米国のカリフォルニア大学アーバイン校が奨学金を提供しているほか、ペンシルベニア州ロバート・モリス大学が最高で学費の70%免除や居住費や食費のサポートを行うなど、海外ではeスポーツが教育現場へも広がりを見せています。

世界と日本のeスポーツ市場

世界的に見たeスポーツの市場はどのくらいの規模なのでしょうか。

2018年の市場規模は7憶7640億ドル(約873億円)であったのに対し、2019年には9億5750万ドル(約1033億円)、2023年には15億9820万ドル(約 1715 憶円)と2018年からの5年間で約2倍にまで成長する見通しになっています。

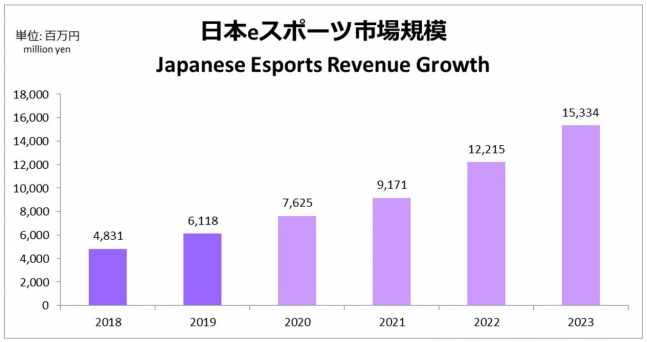

一方、日本におけるeスポーツの市場規模は2018年に48億円であったのに対し、2019年には61億円、2023年には153憶円と、こちらも2018年からの5年間で3倍を超える規模に、2019年に483万人いるeスポーツファンの数は、2023年には1215 万人にまで成長する見通しです。

上の表だけ見ると成長していて問題ないように見えます。しかし、世界と比べるとeスポーツの市場規模は伸び悩んでいる感が否めません。世界市場に日本が占める割合をみると、ゲームが12.5%なのに対してeスポーツはわずか5.9%と半分にも満たないのが現状です。

世界と日本のギャップ

私は世界と比較したときの日本のeスポーツに、以下のようなギャップがあると考えています。

- プロチームにつくスポンサーの規模が比較的小さい

- ゲーム人口におけるeスポーツファンの割合が低い

このような課題の原因や解決策については、次回以降詳しく掘り下げていきたいと思います。

まとめ

今回は国内外のeスポーツの現状についてまとめました。国内のeスポーツはまだまだ発展途上なので、これからますます発展していくことを願います。

最後に余談ですが、私がよく視聴している「レインボーシックスシージ」というシューターゲームの世界大会(Six Invitational 2021)が5月11日からパリで開催されます。興味がある方はぜひご覧になって一緒に日本チームを応援しましょう。

文責: 橋山研究室 坂元駿平

参考文献:

- 日本におけるeスポーツの現状 大谷剛久 2020

- KADOKAWA Game Linkage